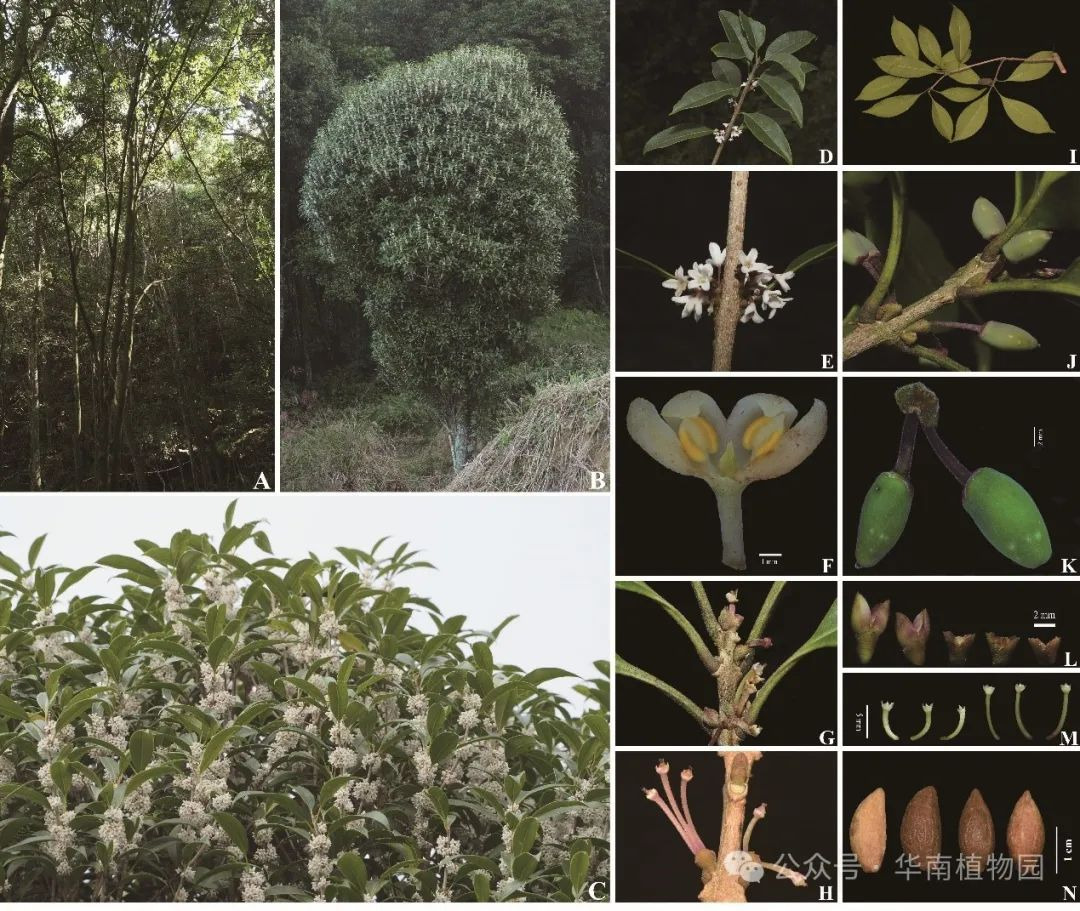

桂花是我国传统十大名花之一,被称为花中月老,它是木樨科木樨属植物的统称。木樨属约30种,分布于亚洲东南部和美洲,我国分布有25种3变种,代表物种木樨(Osmanthus fragrans(Thunb.) Lour.),即桂花,是我国著名的香料植物。其花清雅高洁,香飘四溢,享有“香飘十里”的美誉,是集绿化、美化、香化于一体的优良园林观赏树种。由于其观赏价值高,经过长久的人工栽培选择和天然杂交,已形成了四个品种群百余个品种。尽管桂花的栽培品种数量庞大,但木樨属植物的引种保育现状并不理想。目前,仅有10余种木樨属植物被引种栽培,大量的种类尚存在保育空缺,甚至有的物种长期在野外没有被监测到,其中毛柄木樨就已经“消失”了长达九十一年之久(图1)。

图1:毛柄木樨图版

毛柄木樨的发现之史实

据标本和文献资料记载,岭南大学曾怀德(W. T. Tsang)先生于1932年在广东省(Kwangtung)大埔县(Tapu district)铜鼓山(Tung Koo Shan)首次采集到一种木樨属植物标本,采集编号:W. T. Tsang 21629,存放在岭南大学标本馆。此后,同号标本先后辗转至中山大学植物标本馆(SYS)、华南植物园标本馆(IBSC)、中国科学院植物研究所植物标本馆(PE)、英国皇家植物园—邱园标本馆(K)和纽约植物园标本馆(NY)等国内外标本馆(图2)。1932年,哈佛大学植物学家E. D. Merrill初步将其鉴定为木樨(Osmanthus fragrans Lour.)。1956年,贾良智教授认为该种可能是新种,拟定名为毛柄木樨(Osmanthus pubipedicellatus Chia)(裸名,未正式发表)。1958年,P. S. Green在对NY的木樨属标本进行鉴定时发现该号标本花部特征和叶柄毛被情况与木樨属其他物种表现出差异,将其暂定为疑似新种(Osmanthus species ‘C’)并进行了描述。1977年,张宏达教授将馆藏在PE的两份标本定名为秀丽桂花(Osmanthus elegans Chang),但也没有正式发表。此后,张宏达教授通过多方查阅文献和标本将其确定为新种,并于1982年,正式以毛柄木樨(Osmanthus pubipedicellatus Chia ex H.T. Chang)的名称发表在中山大学学报自然科学版。至此,时隔50年,毛柄木樨终于有了自己的“户口”。