“南沙科普大讲堂”是由广州市南沙区科学技术协会面向青少年家庭新创立的科学文化传播品牌。每期大讲堂邀请四位来自不同领域的演讲嘉宾,分享各自的研究成果与背后故事,通过引人入胜的语言和沉浸式的现场氛围,为观众带来一场科学、文化、艺术交融的知识盛宴。“南沙科普大讲堂”由广州市南沙区科学技术协会主办,首期活动由大湾区科学论坛秘书处承办。

南沙科普大讲堂

第1期 | 2024年4月20日

钟馨乐

友乐青春教育工作室主理人

大家好,我是钟馨乐,我来自友乐青春。我们是一个关注青春期人际关系的教育团队。让我们走进校园,跟大家聊一个有点沉重的话题——校园欺凌。

欺凌风波

提到校园欺凌,大家想到的或许是一些新闻上的恶性事件。每次看到这些新闻总是让人觉得心痛,同时又震惊。或许有人会想,这些事情可怕归可怕,但未免太过极端,它离我的生活有点远。

接下来,我想分享一个男生的故事,我们称这位男生为小文。小文跟在座的一些同学年纪差不多,是一个青春期的男孩子。小文的性格比较内向,沉默寡言,遇事比较执拗,容易一根筋,急着说话时会有些结巴,偶尔也会有奇怪和猖狂的言行举止。他的成绩中等,但是特别刻苦,比如,他每次下课都会很认真地追着老师问问题,在宿舍的时候,他也会大声朗读英语课文,丝毫不顾同学们的眼光。所以在其他同学看来,这些行为都有些呆板和傻气。

大家觉得小文在班里的人缘怎样?确实,他在班里不是很合群,他每次在课堂上回答问题时,经常会引来班上男生的一片嘘声和起哄声,大家都笑他太“中二”,觉得他既爱出风头,却又总是弄巧成拙。

但是小文还是很努力地想要搞好与班上同学的关系,所以他会认真记住每个女孩子的生日,并在她们生日时送上一份小礼物,有些女孩子会假笑着收下这份礼物,然后把它锁到柜子里,再也没碰过。这样的校园生活看起来很平静,偶尔有一点小风波,但直到某一天凌晨,小文独自走上了宿舍的顶楼,一跃而下。

值得庆幸的是,小文在事发后得到了及时的救治,所以他休养了一段时间之后,又回到了校园中,但这些事情对他的影响,就像将一颗小石子丢进一片平静的湖面里,荡起了很多涟漪,在很多人的心里回荡,包括那些曾经收到礼物,却没有真诚感谢小文的女孩子们,其中一个就是还在青春期的我。

当我们听到这个消息时,心里只有一个念头,似乎我们所有人都是促使小文选择轻生的“凶手”。在我读书的年代,我们没有预防校园欺凌的主题班会课,我们也很少聊这样一个话题,直到我长大了,很多年后我才意识到,原来当年青春期的那段小插曲,很可能已经算得上一场很标准的校园欺凌了。所以当时作为旁观者的那一份无力和歉疚感,也成为我如今从事这份工作很重要的动力。

校园欺凌离我们并不遥远

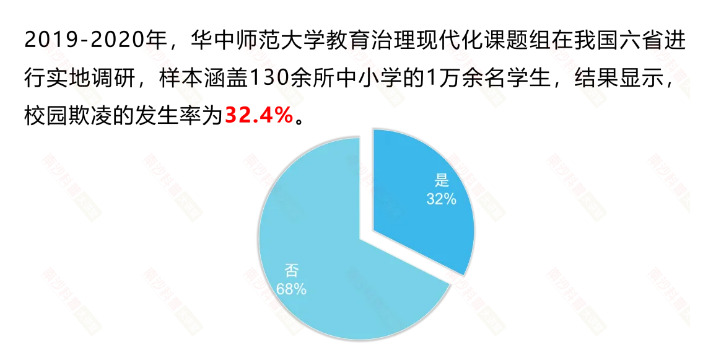

三年前,一项全国性大规模的研究显示,在我国的中小学生里,曾遭遇校园欺凌的比例大概有32.4%,也就是有5000多万的孩子曾遭遇过校园欺凌。所以,校园欺凌离我们一点都不遥远,我们每一个人都有可能在人生中的某一个时刻,以不同的身份主动或被动地卷入到欺凌事件里面。很多时候它看起来可能只是一些小摩擦、小困扰、小矛盾,但恰恰是这样一些微小的恶意,就成为了很多新闻里那些欺凌悲剧最开始的样子。

国际上对于校园欺凌的认定,有几个公认的标准:首先,是意图伤害,就是欺凌者是不是主观蓄意地想要对被欺凌者实施伤害性的行为;其次,这个行为是否重复且长期;第三,这个行为存不存在一些不平等的权力关系。

我们国家也在未成年人学校保护规定里,对校园欺凌做出了明确的定义,但在我们国家的欺凌定义中,并没有强调重复且长期这一点,也就是说,单次性的事件也有可能构成欺凌,这是因为欺凌在很多时候都具有隐蔽性,可能暴露在我们面前的就只是一个单次事件。不过,这也不能排除在它的背后,可能会存在很多次没有被察觉到的暴力。

我们在2021年至2022年的时候,曾经与高校团队合作做过一个面向约5000名中学生的调研。调研结果显示,在学生中最常见的欺凌形式是言语欺凌,占25%,指的是取侮辱性外号、辱骂、嘲讽等口头上的欺凌;其次是关系欺凌,占15%左右,指的是孤立排挤、小团体、传谣言等恶意排斥某位同学,影响某位同学社会交往的行为;再者是我们比较熟悉的传统欺凌,像肢体欺凌,如殴打、掌刮、脚踢,或是财务欺凌,如毁坏他人的财物、敲诈勒索等。还有两类欺凌比较特殊,属于复合型欺凌,网络欺凌和性欺凌的危害性强,在现在这个社交媒体普及的年代,它们越来越多地出现在人们的视野里,所以也经常被提及。

这组数据给我们一个非常重要的提醒:那些在日常生活里,最容易被大家认为是开玩笑的行为,其实它恰恰是孩子在成长过程中最常见和最普遍的欺凌形式。可想而知,这些东西最不容易被当真。

引发欺凌的底层结构——不平等的权利关系

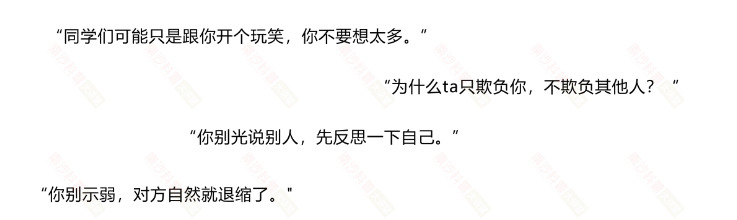

我们在给老师们开展培训的时候,会经常听到这样的声音:“不就是取外号,不就是开玩笑吗?它就像衣服上有一个洞,你越钻,它就越大,但你不管它,它也不会怎么样”、“现在的孩子是不是太敏感了,我们小时候不都是这么过来的吗?”但在真实的情境里,恰恰是因为成年人这样的无心之言,会成为欺凌恶化的重要原因。比方说,“同学们只是跟你开个玩笑,你不要想太多了”、“为什么别人只欺负你,不欺负其他人”、“你不要光说别人,你要反思一下你自己”、“你不要理他,他就不会再招惹你了”、“你不要示弱,你打回去,对方自然就退缩了”……但事实真的是这样吗?

在很大程度上,幸存者偏差会让我们习惯忽略和淡化我们在成长过程中遭遇的不愉快和不顺利,我们会更倾向于认为,只要被欺凌者勇敢反击,欺凌和暴力总会停止,但这会让我们太过习惯于从被欺凌者身上找原因,很容易忽略引发欺凌的底层结构,那就是不平等的权利关系。

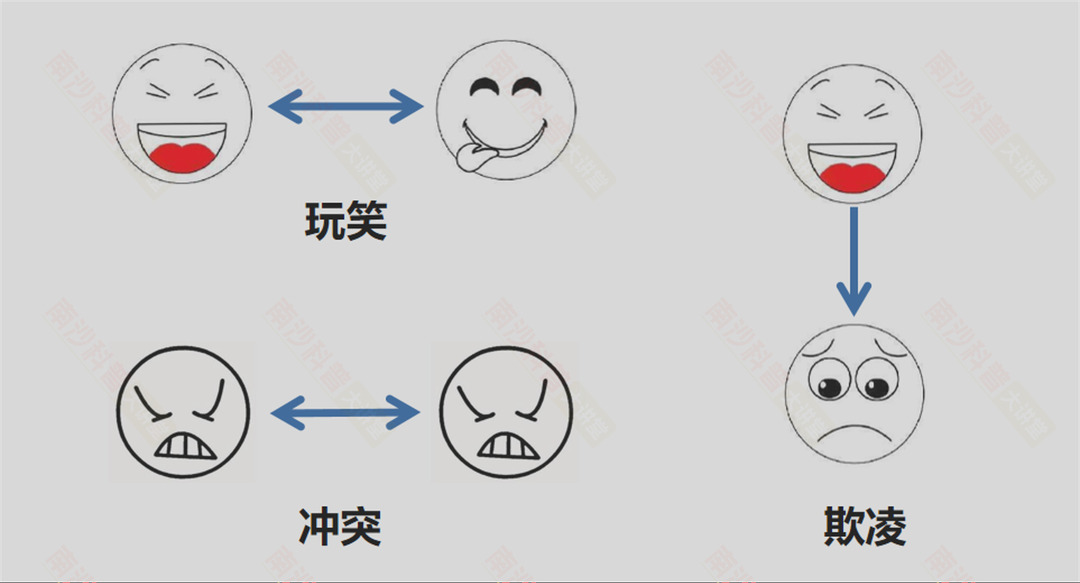

我们一般会建议教育者这样去帮助孩子们识别不平等的权利关系:看这件事情到底给谁带来了快乐。如果它是一个玩笑,那么它是可以给双方带来开心快乐的,但当我们对玩笑感到不舒服且明确拒绝时,若玩笑可以被停止,那这仅仅是一个不合时宜的玩笑;若不可以,那事情可能就没这么简单。因为在校园欺凌里,欺凌者往往会拥有更多的权利,这会让被欺凌者很难拒绝和脱身。

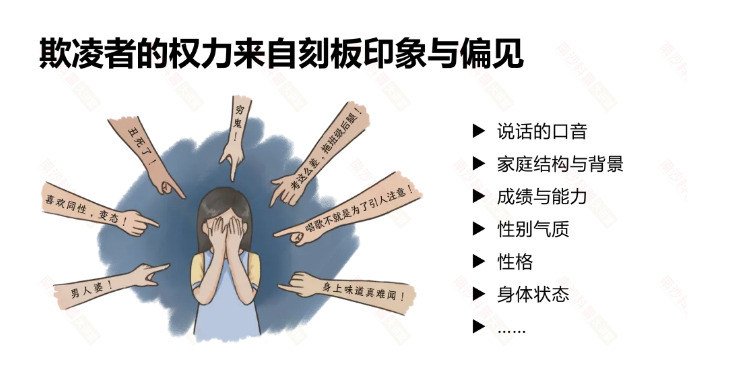

欺凌者的权利从何而来?给大家分享一个案例——小a。小a是一个看起来跟很多男孩不太一样的男生,其他青春期男孩喜欢在篮球场、足球场上驰骋风云,小a最喜欢的却是跳芭蕾舞,所以像“娘娘腔”这样的外号一直陪伴他长大。有一次偶然的机会,小a受邀在学校的活动上跳一支舞,这本是一个展示才华的机会,却没想到有同学录下了这段舞蹈视频,并发到了朋友圈,还配上了一段恶意的嘲讽,这引发了一系列针对小a跳舞的网络欺凌。小a觉得非常痛苦,他不能理解为什么只因自己跟“主流”男生的样子不太一样,就要被攻击、被侮辱、被诋毁呢?而在现实中,小a并不是唯一一个因此被欺凌的人。

2017年,联合国教科文组织曾发表过一个全球性的报告。报告显示,在经历过欺凌的年轻人里,有25%的人曾因自己的性别、性别气质和性取向等原因遭受欺凌,有25%的人曾因自己的外貌、身材等原因遭受欺凌。所以我们可以看到,在很大程度上,欺凌者的权力来源于社会上既有的刻板印象和偏见。在小a的案例里,他被欺负不只是因为性别偏见,因为我们每一个人都有可能在某些方面、某些时刻跟其他人不太一样,所以,欺凌很大程度上是因为我们的评价标准太单一。在单一的评价标准里,人们太过习惯于用好和坏、强和弱、优和劣来给人和人的差异下判断,这会让孩子们很难真正地用平等和尊重的态度去理解和悦纳自己和他人的不一样。

那孩子是如何学到这一套评价标准的呢?可能在很多人的想象里,欺凌者的形象都会与坏孩子、反社会或者社会情感能力比较低等联系起来,但很多研究显示,欺凌同伴、欺凌他人的孩子往往在他们的同伴中拥有相当不错的威望。

我们曾遇到过这样一个案例——小b。小b是老师眼里的好学生,是班长,也是班里成绩数一数二的优等生,但是有一些偶然的机会,让班主任慢慢意识到,原来小b在私下会经常唆使其他同学帮他买东西,帮他做事情,让其他同学苦不堪言。班主任非常震惊,不能理解为什么自己眼中的好学生居然私底下会这样做,但事实恰恰是因为老师的一些无心之举,给小b的权力提供了背书。比如,当全校都明令禁止同学们带零食的情况下,如果其他同学带零食,老师往往会一顿骂、没收零食、罚抄作业,但若小b带了零食,老师可能只会有几句不轻不重的提醒。所以这样一些细微的差异,孩子们都看在眼里。

所以,美国有一位教育学家提出了一个概念,叫校园中的隐性课程。说的就是除了课堂中一些规定好的教学内容之外,其实有很多的教育过程都发生在非计划、非预期的情况下,这意味着比起听成年人讲道理,聪明的孩子会观察和模仿成年人更能获利的行动逻辑。

我们希望将怎样的社会留给下一代?

这样的现实给我们每个成年人提出了很值得深思的问题:我们究竟希望把怎样的社会留给下一代?我们是希望弱肉强食、不公正的社会规则在代际传承中不断再生产,还是希望我们的孩子可以更有勇气、更有担当、更有力量,去推动形成更加友善、平等、包容和多元的社会呢?

如果我们愿意相信,在一个理想的社会里面,人和人的关系应该是相互尊重和关怀的,那么校园欺凌问题的改善,就必须要从成年人,尤其是教育者的身体力行开始,让“我们是平等的”、“我们应该相互尊重”这些话不只停留在口头。

一个教育者的改变可能会带来什么样的变化呢?我想跟大家分享一个真实发生过的案例,这个案例来自一位我们培育和支持的社工,在她服务的学校里,她遇到了一个偏矮偏胖的男孩小c。小c的性格比较内向,有些敏感,遇到挫折时容易哭泣。实话说,当这个男孩子第一次哭着找她求助时,她有一点膈应,毕竟我们的文化总是期待“男儿有泪不轻弹”,但她马上意识到这其实是她的性别偏见,于是她跟孩子说:“谢谢你来找我求助,这对你来说一定很不容易,不管怎么样,这不是你应该遭受的事情”。这句话非常地重要,这是我们在开展教育者培训时,经常会给到老师们的最首要的建议,因为如果一个孩子长期被否定、被怀疑,任何一句所谓“善意的提醒”,都有可能让这个孩子进一步地怀疑自己,所以第一步是要肯定、看见他的感受,做一个好的陪伴者和倾听者。

第二步,等这个孩子的情绪平复下来之后,社工就需要问孩子:“现在我们一起来想想该如何解决这个问题好吗?你觉得我可以怎么支持你?”经过一番探讨,他们决定还是需要由社工把这个问题拿到班上,去给大家开一节班会课,因为只有拿到班上跟大家一起讨论,孩子的处境才有可能得到改善。这是我们会给教育者的第二个建议,就是邀请被欺凌者参与到问题的解决里,这能让他意识到,他其实是有能力和有可能去改善自己的处境的。

接下来,在课堂上,社工首先从网络上的欺凌事件开始讲起,然后就跟同学们分享说,她观察到这些情况在我们班上也有发生,同学们会模仿和嘲笑某一位同学说话和走路的姿势,还会不经同意地拿他的东西、会给他取外号等等。说到这儿,班上出现了一些嬉笑声,大家开始相互对视,似乎有点理解到社工想说什么了。社工顿了一顿,她说现在并不是想要责怪谁,只是很想认真地跟大家讨论一下,为什么这样的事情会发生。

社工并没有急于给这些事情下定义,她也没有着急给某一些孩子贴“欺凌者”的标签,因为在真实的互动里,如果急着这样做,很可能会激起孩子的防御心理,会让对话很难持续。相反,她描述了自己对于班级的客观观察,然后尝试去发起开放性的讨论,让不同的孩子有机会去表达。

在社工的鼓励下,有孩子站出来说话了。首先站出来说话的是一些女孩子,她们说:“对啊,我们平常也看到了这些情况,我们也觉得那些男生挺幼稚的,总是欺负人”。这些女孩子的声音被表达出来,其实就在慢慢改变班级里的力量分布。但当然,也有一些男孩子不服气,觉得“不是我不想跟他玩,谁让他这么奇怪,又不爱踢足球,动不动就哭”,但这恰恰也是一个很好的讨论机会,于是社工就接着跟他们探讨,为何觉得“他奇怪”?人们常说“男孩子不能哭”或者“男孩子要爱运动”,但这是必须的吗?这些想法有没有值得商榷的地方?

在这节课的最后,社工诚恳地对同学们说,其实每一个人都有可能跟其他同学在某些方面不太一样,但大家肯定都很希望被理解、被认可、被接纳。我自己小时候也不太能理解一些差异,也有过一些无心伤害同学的行为,但是我慢慢意识到,其实每一个人都有机会去松动一些狭隘的观念和偏见。

一节课能产生的改变很有限,但这节课之后,令社工欣慰的是,尽管后来还是会有人去取笑这个男生,但每一次总会有那么一个、两个同学积极地站出来制止,也会有一些同学主动邀请男生参与到她们的社交活动中,让这个孩子的人际关系得到了很大改善。

可以看到,旁观者在欺凌事件里起到了很重要的作用。很多时候我们面对欺凌,可能只会想到欺凌者和被欺凌者,但实际上,很多欺凌都不是在“真空”里发生的,有研究表明,约85%的欺凌事件都有旁观者在场,当旁观者愿意站出来制止欺凌时,50%的欺凌都会在10秒内结束,不过,真正有勇气、有策略站出来制止欺凌的往往只有5%—7%的旁观者。

怎样鼓励和支持更多的旁观者站出来制止欺凌呢?一个很重要的方法就是,像这位社工一样去创造机会,让孩子们更准确地了解到同伴对于欺凌是怎么想的,让他们意识到,其实并不是只有自己一个人觉得这个事情不对劲,让他们知道积极站出来制止是有效的,而且是可以被成年人保护、鼓励和支持的。

我经常会想,如果我有机会回到我的青春期,回到小文被欺凌的当下,我可以多做一点什么呢?比如,我可以更真诚地收下小文的礼物,向他表达我的感谢以及对他的欣赏;可以在听到他人议论和吐槽他时,站出来说一句“这样说别人不太好吧”;还可以在看到他孤零零时,更主动地与他聊聊天。

抵制校园欺凌,我们一直在路上

过去几年,我们团队为超过8000名中小学老师和社工开展了校园欺凌相关的培训,也介入了上百例欺凌和人际关系相关的个案。我们还在努力开发更加轻便和可操作的教学工具包,支持校园内外的教育者们开展相关的教学实践,每年影响超2万名的儿童及青少年。

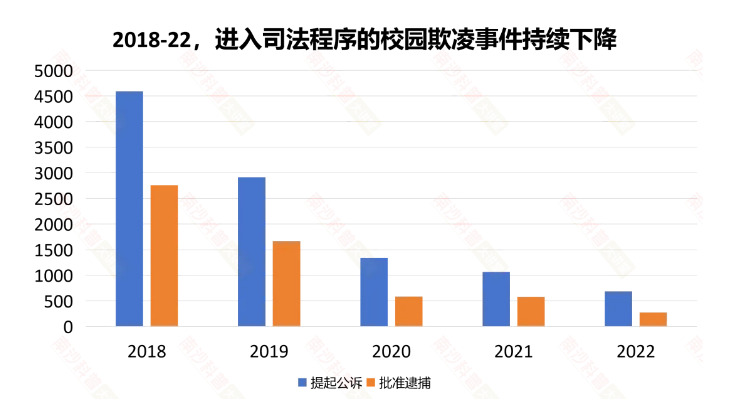

我们是一个很小的团队,力量也很有限,但是我们并不孤独。自2016年以来,国家教育部等多个部门一直在努力推动校园欺凌的防治机制进入每个中小学校园。据我国最高人民检察院的数据显示,从2018年开始,进入到司法程序的校园欺凌和暴力事件也正持续和显著地下降。

这些数字背后,其实是教育系统、司法系统、社会组织以及无数关注这个议题的普通人共同努力的结果。或许校园欺凌这个问题它确实很宏大,也很复杂,但是如果回归到我们每一个人的生活日常,其实我们都有机会在力所能及的范围里,再多走那么一小步。

我最后想跟大家分享一个很暖心的小故事。这是我们团队开发的教学工具包里的一张图,有个男孩看到这张图,就问妈妈说:“为什么这张图里的人有点奇怪?有的高,有的矮,有的戴眼镜,有的胖?”他妈妈说:“这很正常,因为每个人都是不一样的,只要我们不伤害别人,也让自己感到舒服就可以”。听完之后孩子若有所思,他在白纸上画下了这样一幅彩虹。

我们的世界本就应该是丰富多样的,就像缤纷绚烂的彩虹一样,这是这位妈妈和这个孩子勇敢走出的一小步。今天在场的伙伴有的是老师,有的是家长,还有很多是正在读书的同学们。那么接下来面对校园欺凌,你们的一小步又会是什么呢?非常好奇与期待。

谢谢大家!

- END -

为保护当事人隐私,演讲中对案例细节进行了一定程度的改编和杂糅,请勿对号入座。

文章和演讲仅代表作者观点,不代表南沙科普大讲堂立场。

未经授权严禁任何形式的媒体转载和摘编。

来源:南沙区科协